Q

它们是什么?

A

速冻鱼糜制品

(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)

工业化的鱼糜制品生产起源于日本,发展初期规模较小。1959年日本开发了“冷冻鱼糜生产技术”,成功解决了原料鱼蛋白质冷冻变性的问题,使原来易腐败、廉价高产的初级水产品转变成能制造高品质、富有弹性的深加工食品的极佳原料。

速冻鱼糜的开发解决了鱼糜制品的原料供应和质保问题,从而使鱼糜制品加工厂可以不受地点和季节的限制取得原料,并均衡生产,此举大大推动了日本鱼糜制品产业的发展,日本鱼糜制品年产量也从1953年的2万吨迅速增加到1973年的118.7万吨。在日本年消费量约300多万吨的速冻食品中,各类鱼糕、鱼丸、虾丸等鱼糜制品是主要消费品种。

日本的鱼糜制品生产技术先传播至台湾地区,于90年代初引入中国大陆,因此我国速冻鱼糜制品的生产技术、管理、消费习惯等深受台湾地区的影响。同时,由于速冻肉制品与速冻鱼糜制品均属于初级农产品的下游深加工制成品,其生产工艺基本一致,因此,速冻肉制品在国内的发展情况及市场情况与速冻鱼糜制品相似,整体表现为行业内企业众多,市场集中程度较低。

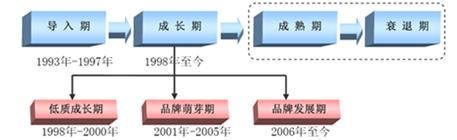

在国内,速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品行业的工业化发展大致经历了三个重要阶段:

低质成长期(1998年~2000年),此时生产企业以台资或台资背景的企业为主,代表企业有海霸王等,销售区域主要局限在福建、广东一带,产品用途比较单一,主要用于火锅配菜,定位为价格较高端的小众产品,仅供酒店等高端消费群体食用。

品牌萌芽期(2001年~2005年),中小民营企业开始大量介入,国内本土势力得到快速发展,新兴企业代表主要有发行人、福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等,销售区域逐步跨出沿海向广阔的内陆市场渗透,产品用途仍以火锅配菜为主。

品牌发展期(2006年~现在),速冻食品随着城市生活节奏的加快逐步得到消费者的认可,全国消费市场的进一步扩大带动了浙江、广东等地区企业的强势介入,外围销售区域、全国化通道进一步打开和拓宽,价格水平逐步趋向大众化,企业更为注重产品创新,片类、棒类等产品陆续出现,并广泛应用于关东煮、麻辣烫、烧烤、煮汤、配菜等多种消费形式。

2012年,全国各类速冻食品生产企业数量已增加至2529家,行业逐步进入资本竞争和品牌竞争阶段,但从目前实际情况来看,得益于地理环境、生产经验等因素,我国速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品的生产主要集中于福建、山东等区域,其占领了行业中大部分的市场份额。

速冻鱼糜制品的消费水平正随着国民经济的发展、城乡居民收入水平的提高而持续快速增长。为了对这个新兴行业的快速发展进行规范,国家在2003年出台《冻鱼糜制品》,并在2005年纳入第二批QS认证目录,2006年国家质检总局专门为速冻鱼糜制品设立中国名牌产品,大力促进了行业的发展。

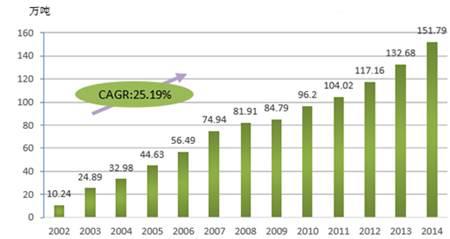

2002年以来,速冻鱼糜制品产量高速增长,至2014年已达151.79万吨。

由于速冻鱼糜制品和速冻肉制品的快速发展,加上我国居民收入、消费水平不断提高,人们对营养丰富、食用方便的速冻鱼糜制品及速冻肉制品的市场需求不断增加,使我国火锅料制品行业得到快速发展。2008年以来,以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品行业增速保持在30%左右,2010年火锅料制品的市场销售规模达到160亿元,占整个速冻食品市场的31%,虽然与速冻面米制品的销售规模350亿元仍存在较大差距,但从发展速度来看,未来五年市场规模将与速冻面米制品不相上下。

我国速冻食品起步较发达国家晚,虽然近些年发展速度快,但目前我国人均年消费量不足10千克,与美国、日本等发达国家相比,仍存在一定的差距。随着中国经济的不断发展,居民的生活消费水平不断提升,加之城镇化进程的推进,社会分工细化,生活节奏日益加快,速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分,我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。

在以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场,人们的消费习惯随着生活的富裕而发生转变,休闲食品逐步得到发展,鱼丸、肉丸等火锅料逐渐以关东煮、麻辣烫、烧烤等休闲食品形式风靡市场,消费方式的多样化拓展了市场对该类速冻食品的需求。

(本文系B2B餐饮采购原创,转载请注明出处)